工廠污水處理設備:破解工業廢水難題,筑牢環保與生產雙贏基石

在工業經濟高速發展的當下,工廠生產活動產生的大量廢水成為生態環境的重要挑戰。若未經有效處理直接排放,不僅會污染土壤、水源等自然資源,還會觸犯環保法規,導致工廠面臨停產整改、高額罰款等風險。而工廠污水處理設備作為工業廢水治理的核心載體,既能幫助企業實現廢水達標排放,又能推動水資源循環利用,成為現代工廠可持續發展的必備設施。本文將從設備核心作用、類型與適用場景、選型要點、運行維護及未來發展趨勢等方面,全面解析工廠污水處理設備,為企業環保決策提供專業參考。

一、工廠污水處理設備的核心價值:不止于 “達標”,更是生產保障與資源循環

工廠污水處理設備并非簡單的 “廢水過濾工具”,其核心價值體現在對工業生產全流程的支撐與環保責任的落地,具體可分為三大維度:

1. 合規性保障:規避環保風險,守住生產底線

當前我國《環境保護法》《水污染防治法》等法規對工業廢水排放制定了嚴格標準(如 COD、BOD、懸浮物、重金屬含量等指標),不同行業(如化工、印染、食品、電子)還需遵循專屬排放限值。工廠污水處理設備通過物理、化學、生物等多重工藝,將廢水中的有害物質去除或降解,確保出水水質符合國家及地方排放標準,幫助企業避免因環保不達標導致的行政處罰、生產叫停等風險,為工廠正常運營筑牢 “安全線”。

2. 資源循環利用:降本增效,踐行綠色生產

工業廢水并非 “無用廢水”,經專業設備處理后,部分水質可滿足工廠冷卻用水、清洗用水等回用需求。例如,食品加工廠的清洗廢水經 “格柵 + 氣浮 + 生物處理 + 過濾” 工藝處理后,可回用于車間地面沖洗;電子廠的含油廢水經破乳、分離、凈化后,可作為循環冷卻系統補充水。通過廢水回用,企業能減少新鮮水資源采購量,降低水費支出,同時減少廢水排放量,實現 “節水 - 減排 - 降本” 的良性循環。

3. 生態保護:履行社會責任,助力可持續發展

工業廢水若流入自然水體,會導致水體富營養化、水生生物死亡,甚至通過食物鏈影響人類健康。工廠污水處理設備通過高效處理,將廢水中的污染物控制在安全范圍內,減少對周邊生態環境的破壞。這不僅是企業履行社會責任的體現,也能提升企業品牌形象,符合當下消費者對 “綠色企業” 的偏好,為企業長期發展贏得社會認可。

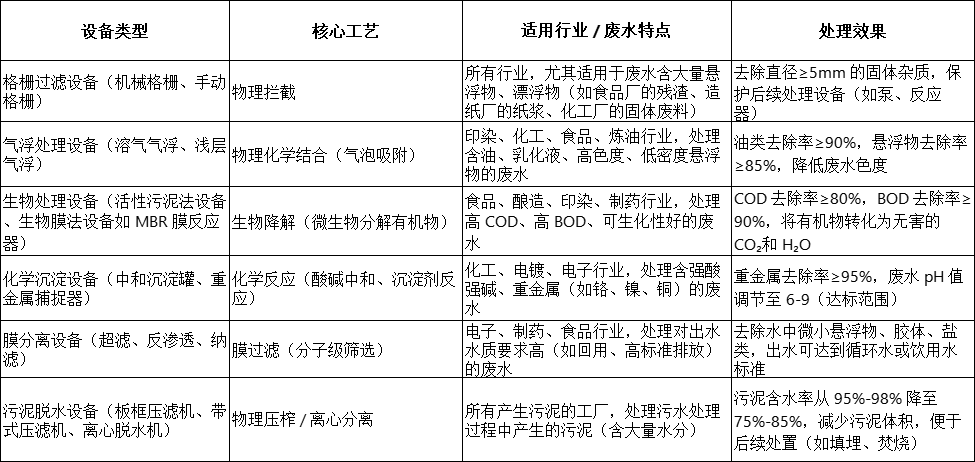

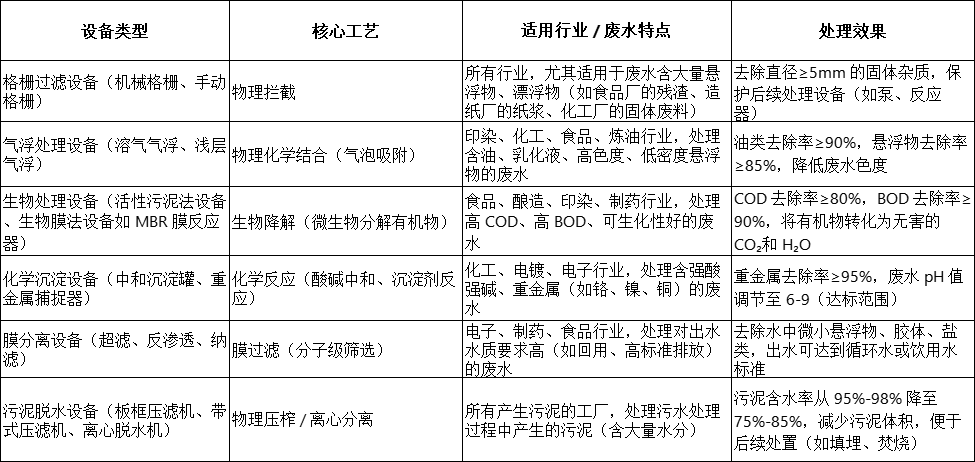

二、工廠污水處理設備的主要類型與適用場景:按需選型是關鍵

不同行業的工廠廢水成分差異極大(如化工廢水含強酸強堿、重金屬,印染廢水含高色度、難降解有機物,食品廢水含高 COD、高懸浮物),對應的污水處理設備也需 “對癥下藥”。以下是常見設備類型及適用場景:

三、工廠污水處理設備選型:4 大核心維度,避免 “盲目采購”

三、工廠污水處理設備選型:4 大核心維度,避免 “盲目采購”

許多企業在選購污水處理設備時,容易陷入 “只看價格”“跟風采購” 的誤區,導致設備與實際廢水情況不匹配,出現處理效果差、運行成本高的問題。科學選型需圍繞以下 4 個核心維度:

1. 明確廢水特性:選型的 “基礎前提”

首先需通過專業檢測機構分析廢水的關鍵指標,包括:

水質指標:COD(化學需氧量)、BOD(生化需氧量)、pH 值、懸浮物(SS)、重金屬含量、色度、油類含量等;

水量指標:日均廢水量、最大瞬時廢水量(避免設備處理能力不足);

廢水來源:生產車間的具體工序(如印染廠的染色工序、電鍍廠的酸洗工序),不同工序廢水成分差異大,可能需分質處理。

例如,電鍍廠廢水含高濃度重金屬(如六價鉻),若盲目選用生物處理設備,不僅無法去除重金屬,還會導致微生物中毒,應優先選擇化學沉淀設備 + 膜分離設備組合工藝。

2. 匹配處理目標:是 “達標排放” 還是 “循環回用”

處理目標直接決定設備配置:

若僅需 “達標排放”:根據當地環保標準選擇基礎處理設備(如格柵 + 氣浮 + 生物處理),滿足最低排放要求即可;

若需 “廢水回用”:需在基礎處理后增加深度處理設備(如超濾 + 反滲透),確保出水水質符合回用場景需求(如冷卻用水需控制硬度、電導率)。

以汽車制造廠為例,涂裝車間廢水若需回用于噴淋清洗,需采用 “格柵 + 破乳氣浮 + 生物處理 + 超濾 + 反滲透” 組合設備,確保出水不含油污、雜質,避免影響涂裝質量。

3. 核算運行成本:兼顧 “前期投入” 與 “長期消耗”

設備選型不能只看采購成本,還需計算長期運行成本,包括:

能耗:如膜分離設備、離心脫水機能耗較高,需結合工廠電價評估;

藥劑消耗:化學沉淀設備需定期添加中和劑、沉淀劑,生物處理設備需添加營養劑(如氮、磷),需核算藥劑采購成本;

人工成本:復雜設備(如 MBR 膜反應器)需專業人員維護,簡單設備(如機械格柵)自動化程度高,人工成本低。

例如,小型食品廠日均廢水量 50 噸,若選擇 “機械格柵 + 氣浮機 + 小型生物濾池”,相比 “膜分離設備”,前期投入低 30%,運行成本低 40%,更符合企業實際需求。

4. 考慮設備兼容性與擴展性

工廠生產規模可能擴大,廢水水量、水質可能發生變化,選型時需預留擴展空間:

設備兼容性:后續增加處理單元(如從 “達標排放” 升級為 “回用”)時,現有設備可與新設備銜接,避免重復投資;

處理能力冗余:設備額定處理能力應比實際日均廢水量高 20%-30%,應對生產高峰時的水量波動。

四、工廠污水處理設備的運行維護:延長壽命,保障穩定達標

優質的污水處理設備若缺乏科學維護,會出現處理效率下降、故障頻發、壽命縮短等問題。以下是關鍵維護要點:

1. 日常巡檢:及時發現 “小問題”,避免 “大故障”

設備狀態:檢查泵、風機、攪拌器等運轉是否正常,有無異響、泄漏;

工藝參數:記錄進水水質(pH、COD、SS)、出水水質、設備運行壓力(如膜設備)、液位(如沉淀池)等,若參數異常(如出水 COD 突然升高),及時排查原因;

藥劑補充:確保中和劑、絮凝劑、生物營養劑等儲量充足,避免因藥劑不足影響處理效果。

2. 定期清潔與保養:減少設備損耗

格柵設備:每周清理格柵上的截留物,避免堵塞;

氣浮設備:每月清理溶氣罐、釋放器,去除水垢和雜質,保證氣泡生成效率;

膜設備:根據膜污染情況(如壓差升高),定期進行反沖洗(用清水沖洗)或化學清洗(用檸檬酸、次氯酸鈉等藥劑去除污染物),避免膜堵塞報廢;

污泥脫水設備:每次運行后清理濾布、濾板,去除殘留污泥,防止濾布堵塞影響脫水效果。

3. 故障應急處理:降低停機影響

制定故障應急預案,針對常見問題(如泵故障、出水不達標)明確處理流程:

設備故障:若泵突然停機,立即切換備用泵,聯系維修人員檢修,同時減少廢水進水,避免廢水溢出;

水質異常:若出水 COD 超標,檢查是否因生物菌種死亡(如曝氣不足)、藥劑投加量不夠,及時調整工藝參數(如增加曝氣量、補充藥劑)。

4. 專業人員培訓:提升維護水平

設備維護需專業知識支撐,企業應定期組織操作人員培訓,內容包括:

設備工作原理、操作流程;

常見故障識別與處理方法;

環保法規要求與水質監測標準。

五、工廠污水處理設備的未來發展趨勢:智能化、低碳化、一體化

隨著環保要求趨嚴、工業綠色轉型加速,工廠污水處理設備正朝著更高效、更節能、更智能的方向發展:

1. 智能化升級:實現 “無人值守” 與精準調控

未來設備將集成傳感器、物聯網(IoT)、大數據技術,實現:

實時監測:通過水質傳感器、流量傳感器,實時采集進水、出水數據,并上傳至云端平臺;

智能調控:系統根據水質數據自動調整藥劑投加量、曝氣量、膜沖洗頻率等參數,避免人工操作誤差,保證處理效果穩定;

故障預警:通過設備運行數據(如電流、溫度)分析,提前預警潛在故障(如泵軸承磨損),減少停機時間。

例如,某化工園區采用 “智能污水處理系統”,通過 AI 算法優化生物處理工藝,使 COD 去除率提升 5%,能耗降低 12%,人工成本降低 60%。

2. 低碳化發展:響應 “雙碳” 目標,減少能耗與碳排放

節能設備:研發低能耗泵、風機,采用變頻技術(根據水量自動調節轉速),降低設備能耗;

能源回收:利用污水處理過程中產生的沼氣(如生物處理階段微生物分解有機物產生沼氣)發電,為設備運行提供能源,實現 “以廢治廢”;

綠色材料:采用耐腐蝕、可回收的設備材質(如 304 不銹鋼、玻璃鋼),減少設備報廢后的固體廢棄物污染。

3. 一體化設備普及:適合中小型工廠,節省空間與成本

一體化污水處理設備將格柵、氣浮、生物處理、沉淀等多個單元集成在一個設備主體中,具有:

占地面積小:相比傳統分散式處理系統,節省空間 50% 以上,適合廠房面積有限的中小型工廠;

安裝便捷:工廠預制生產,現場只需連接管道、通電即可運行,安裝周期縮短至 1-2 周;

操作簡單:自動化程度高,無需專業運維團隊,適合技術力量薄弱的中小企業。

目前,一體化設備已廣泛應用于小型食品廠、服裝廠、機械廠等,成為中小工業企業廢水治理的首選。

結語

工廠污水處理設備不僅是企業滿足環保要求的 “必需品”,更是實現綠色生產、降本增效的 “利器”。企業在選擇設備時,需結合自身廢水特性、處理目標、成本預算科學選型,同時做好運行維護,確保設備長期穩定運行。隨著智能化、低碳化技術的發展,工廠污水處理設備將為工業綠色轉型提供更強大的支撐,助力企業在環保與生產的平衡中實現可持續發展。